Cosa vuol dire fare arte ecologica oggi?

Arte contemporanea

di Marco Petroni per Exibart

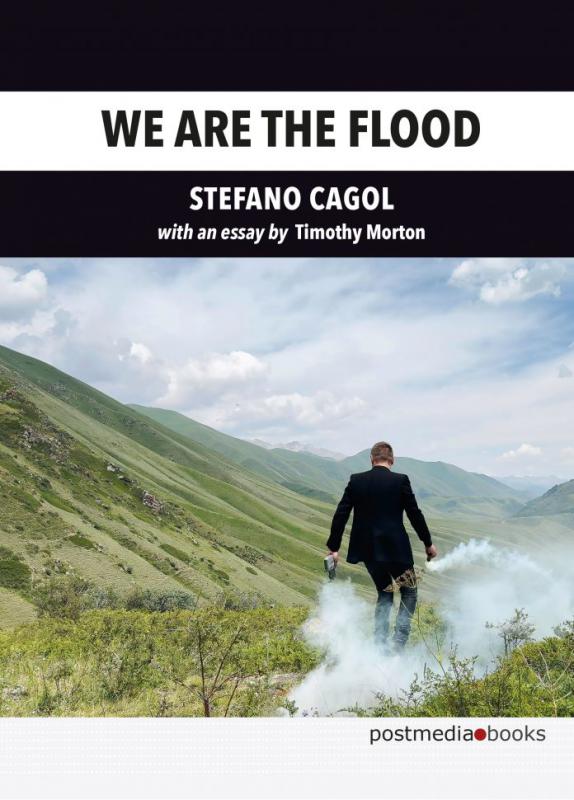

L’acclamato filosofo inglese Timothy Morton introduce il viaggio dell’artista Stefano Cagol nel libro pubblicato da postmedia dal titolo We are the flood, facendo un affondo radicale sul rapporto tra l’arte e l’ecologia oggi.

-Stefano Cagol, We Are the Flood, Greenland, 2024

È sempre illuminante e, allo stesso tempo, agghiacciante leggere Timothy Morton, che sia un saggio breve o un testo accademico. Il filosofo inglese ha la rara capacità di farci entrare in risonanza con la vita profonda, con l’ontologia, l’essenza stessa del nostro essere umani su e in un pianeta che è densità simbiotica, molteplicità vitale, cooperazione e condivisione di frammenti, di piccoli e grandi concetti attivi perché la vita abbia un senso. Lo conferma, anche, questo testo introduttivo per la bella raccolta di documenti, pensieri, collaborazioni messa in atto da Stefano Cagol per raccontare il suo progetto artistico, intensamente ecologico e sviluppato in angoli remoti del pianeta.

-Stefano Cagol, We Are the Flood, Kyrgyzstan, 2024

È proprio da qui che vorrei provare a entrare, abbandonarmi in questo viaggio, in questo tentativo, anche un po’ disperato, di abbracciare la vita del pianeta. Che cosa è l’arte ecologica oggi, nel 2025? Una prima risposta, un po’ spiazzante è proprio Morton a darla nel breve saggio All art is ecological. La domanda, alla luce di questo titolo/statement, andrebbe riformulata. Se tutta l’arte è ecologica occorre, forse, comprendere che cosa è l’ecologia e qual è il ruolo dell’artista nella determinazione di un pianeta ecologico? Il pensiero di Morton rappresenta un superamento dell’idea romantica, kantiana del concetto di natura come qualcosa di sganciato dall’umano, è opposizione all’antropocentrismo ovvero quell’idea che la conoscenza e la nostra vita sul pianeta sia limitata a ciò che la mente umana comprende e realizza.

-Stefano Cagol, We Are the Flood, Cairo, 2024

Il pensiero ecologico contemporaneo ci aiuta a entrare in una dimensione, condizione simbiotica dove l’uomo è uno dei tanti elementi che compongono una molteplicità di caratteri e esseri differenti che insieme creano la vita. Una circolarità esistenziale, biologica in cui l’arte è la pratica, il modo di relazionarsi con questa magica azione non controllabile, non governabile da Sapiens. Il riscaldamento globale per Morton è il campo dai confini ubiqui e viscosi in cui osservare, reclamare alleanze creative tra l’arte intesa come dispositivo relazionale e il potere di forze non-umane capaci di annichilire, smentire, far crollare la nostra pretesa di un posto privilegiato al centro dell’universo. Tutta l’arte si fa ecologica nella misura in cui è capace di mettersi in ascolto, allearsi con questa condizione della vita su e nel pianeta. Morton definisce, quindi, un’ecologia al tempo dei disastri, delle catastrofi di Sapiens affermando che la distruzione dell’evento Antropocene è in atto e che occorra superare l’idea del pianeta come inerte, come altrove da depredare. L’invito, l’urlo è quello di avere la capacità, l’agency di entrare in un’epoca di nuove consapevolezze dove l’arte ricopre un ruolo fondamentale per accompagnare questo disperato tentativo di salvezza dell’umano. I segnali diffusi e globali che segnano la vita di Sapiens, tra Gaza e il resto del pianeta, ci conducono nell’epoca di un ritorno alla disumanità, alle regole brutali delle guerre e della sopraffazione, ma la filosofia e l’arte costituiscono ancora spazi di conoscenza e svelamento del possibile, di altri mondi possibili.

-Stefano Cagol, We Are the Flood, Greenland, 2024

È questa la smentita più poetica e politica a coloro che liquidano come pessimistico il pensiero mortoniano. Il reale sconfina, scompagina sempre le carte di chi governa con realismo. Mark Fisher, alleato malinconico e militante di Morton, lo ha suggerito nella sua vita interrotta. Un supporto notevole a comprendere come il realismo non abbia assolutamente nulla a che vedere con il reale. Al contrario, il reale è ciò che il realismo è costretto di continuo a sopprimere. Il tentativo di chi rimuove le alternative possibili ovvero ciò di cui il reale ha bisogno. Il realismo edulcora, cerca di conferire un volto umano, di naturalizzare un insieme di determinazioni politiche che di ecologico hanno ben poco. Il pragmatismo dei realisti si muove sull’asse “non alberi, ma posti di lavoro!”, oppure “la tecnologia risolverà tutti i nostri problemi: non temete, troveremo un valido sostituto del legno”. Sono pulsioni mortifere che ci allontanano dalla vita del reale, dal pianeta sprofondando in un gioco di sopraffazione mortale. Morton ci invita alla resistenza della consapevolezza. Cagol usa il viaggio, la mappatura insolita e spiazzante per accordarsi con questa disperante condizione di resistenza.

-Stefano Cagol, We Are the Flood, Kyrgyzstan, 2024

Infatti, Morton afferma se il wanderer/viaggiatore di Caspar Friedrich è perso, smarrito, impotente, romanticamente inerme, l’artista contemporaneo affonda, penetra, respira la nuova condizione del sublime tra terrore e meraviglia. “Il wanderer di Stefano Cagol si mostra in giro per il mondo con lo stesso costume del viaggiatore di Friedrich, ma con l’aggiunta di fumogeni, che producono il “mare di nebbia”, solo che è un fumo dai colori vivaci che sembra qualcosa che viene eliminato dal corpo”. È il colore di una nuova conoscenza e consapevolezza, è l’opera che si ri/connette con il suo essere arte di un tempo disumano ma che prova a spingersi oltre. “Avevo bisogno che Stefano Cagol mi spingesse un po’ oltre” afferma in conclusione Timothy Morton. Il diluvio assume su di sé tutta l’angoscia e la bellezza del presente, del contemporaneo provando attraverso l’arte e la filosofia a dare un senso o forse semplicemente a dialogare con un senso di smarrimento solo attenuato dal fatto che nel viaggio si incontrano sempre volti, emozioni passeggere e mutevoli, e così il possibile si fa vita. Qualcosa che l’arte ecologica esprime portandolo alla luce.